Le Monde du Livre

Portraits d’écrivains maudits : entre génie et autodestruction

Ils fascinent autant qu’ils troublent. On les lit avec admiration, parfois avec malaise. Leurs mots semblent venir d’un autre monde, brûlés au feu de leurs propres excès. Ce sont les écrivains dits "maudits", figures tragiques d’un pan de la littérature qui mêle douleur, fulgurance et marginalité.

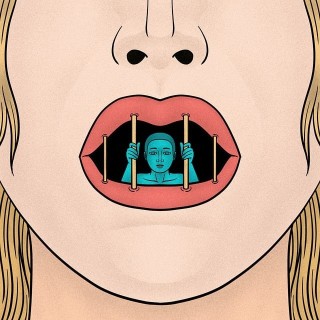

La malédiction comme posture et destin

La notion d’écrivain maudit, popularisée par Paul Verlaine dans Les Poètes maudits (1884), ne désigne pas uniquement une existence tourmentée. Elle incarne une rupture avec les normes, un rejet des conventions, une vie en marge de la société. Le poète n’est plus un simple artisan du verbe : il devient prophète, paria, martyr de la création.

Cette figure, entre mythe romantique et réalité biographique, reste une icône littéraire. Elle fascine car elle pousse l’art à ses extrêmes, au risque de la destruction.

Quelques figures emblématiques

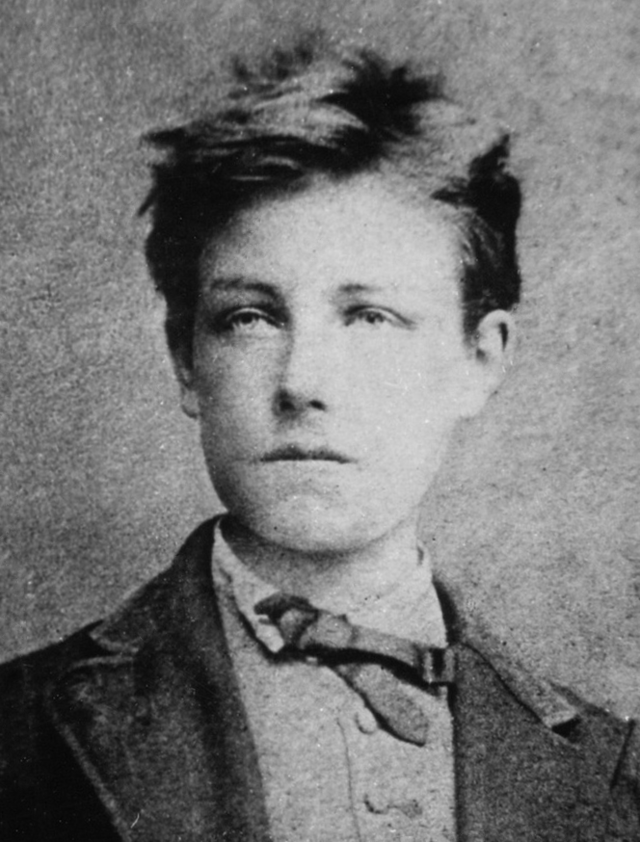

Arthur Rimbaud

Poète météore, Rimbaud incarne peut-être le maudit par excellence. À peine adulte, il réinvente la poésie avec une fulgurance rare (Une saison en enfer, Illuminations), avant de tout quitter pour une vie de silence, d’exil, de commerce et d’errance en Afrique. Génie précoce, incompris, il rejette la littérature autant qu’il la révolutionne.

Antonin Artaud

Écrivain, poète, acteur, théoricien du théâtre, Artaud plonge dans la folie avec la même intensité qu’il plonge dans l’écriture. Interné pendant neuf ans, il écrit depuis la douleur, le corps, la crise. Son œuvre dérange, provoque, mais influence profondément l’art moderne. Sa lettre aux directeurs de la psychiatrie est un cri d’alerte autant qu’un manifeste poétique.

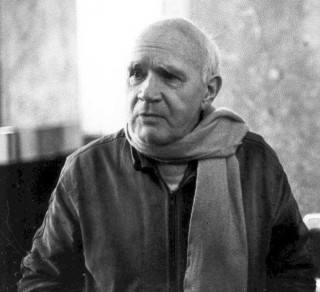

Jean Genet

Voleur, prostitué, poète, dramaturge, Genet est l’incarnation de l’écriture en marge. Son style sublime l’infamie, la marginalité, l’homosexualité et la criminalité, dans des œuvres puissantes comme Notre-Dame-des-Fleurs ou Le Balcon. Sartre dira de lui : « Genet, c’est la sainteté inversée ».

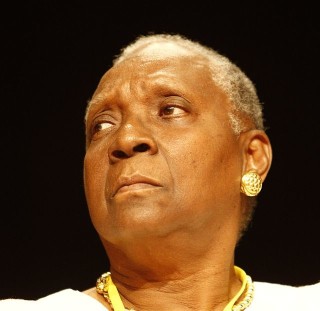

Sylvia Plath

Loin des figures masculines habituelles, Sylvia Plath offre un exemple déchirant de l’écrivain maudit au féminin. Poétesse brillante et lucide, elle écrit avec une précision chirurgicale sur la dépression, l’oppression, le mal-être. Son suicide à 30 ans cristallise ce destin tragique. La Cloche de détresse devient un roman culte.

Yukio Mishima

Au Japon, Mishima est l’un des auteurs les plus controversés. Écrivain, acteur, militant nationaliste, il met en scène sa propre mort dans un suicide rituel (seppuku) après avoir tenté un coup d'État symbolique. Son œuvre, marquée par l’obsession du corps, de la mort et de la beauté, reste fascinante et dérangeante.

Créer à vif, écrire en marge

Ce qui relie ces auteurs, au-delà de leurs différences, c’est leur refus du compromis. Leur art n’est pas un métier, mais un combat existentiel. Ils écrivent avec le sang, avec le souffle, souvent au bord du gouffre. La création devient une urgence vitale, parfois mortelle.

Aujourd’hui, la figure de l’écrivain maudit semble évoluer. La souffrance n’est plus glorifiée aussi naïvement qu’au XIXe siècle. On parle de santé mentale, de résilience, de conditions d’écriture. Mais une chose reste : la littérature qui ose, qui brûle, qui dérange, trouve toujours sa place. Elle nous rappelle que le langage peut être une arme à double tranchant : sublime et destructrice.

A lire également

Plan du site - Infos légales - Nous contacter - Charte - Conditions de vente - Politique de confidentialité - Gestion des cookies